【大阪市北区(梅田新道交差点)〜神戸市灘区(岩屋交差点)】

この区間、言うまでもなく交通量は多めでした。

ただ、うちが走ったのは週末(土曜日)の午前中と言うこともあり、車の流れは

比較的順調でした。

ただ、うちが走ったのは週末(土曜日)の午前中と言うこともあり、車の流れは

比較的順調でした。

国道2号線の起点は、大阪市のど真ん中、梅田新道交差点。

梅田新道交差点は、東京と大阪とを結ぶ国道1号線の終点であり、ここから西へは

国道2号線へと変わる。南方向には国道25号線、北方向には国道176号線が延びていて

全国でおそらく唯一、全国で4方向に違う番号の交差点が出発している交差点である。

この他、国道26号線、国道163号線、国道165号線も重複してこの交差点まで延びて

いることになっているから、梅田新道交差点は東京日本橋と同じく、7国道の起終点を

兼ねていることになる。(講談社現代新書「ふしぎな国道」より抜粋)

梅田新道交差点は、東京と大阪とを結ぶ国道1号線の終点であり、ここから西へは

国道2号線へと変わる。南方向には国道25号線、北方向には国道176号線が延びていて

全国でおそらく唯一、全国で4方向に違う番号の交差点が出発している交差点である。

この他、国道26号線、国道163号線、国道165号線も重複してこの交差点まで延びて

いることになっているから、梅田新道交差点は東京日本橋と同じく、7国道の起終点を

兼ねていることになる。(講談社現代新書「ふしぎな国道」より抜粋)

梅田新道交差点から国道2号線に入ると、右折専用車線が現れるなど車線数が

目まぐるしく変わりますが、本線の車線数は三車線をキープしながら、大阪市の

中心部を右に向かう。5分ほど走った野田阪神前交差点で国道2号線は右折する形を

取るので、国道2号線をそのまま進む方は右側車線を走った方が良いでしょう。

目まぐるしく変わりますが、本線の車線数は三車線をキープしながら、大阪市の

中心部を右に向かう。5分ほど走った野田阪神前交差点で国道2号線は右折する形を

取るので、国道2号線をそのまま進む方は右側車線を走った方が良いでしょう。

野田阪神前交差点を右折すると、道が少し細くなって、片側二車線の道となる。

程なく、淀川を越えて福島区から西淀川区へと入る。淀川を越えるまでは、国道上を

高速道路とかバイパス道路が通り、市内を網の目のように走る鉄道の橋梁をアンダー

パスするなど、その複雑さは何処に向かっているのかわからなくなるほど。淀川を

越えて、高いビルが姿を消し始めて、ようやく空が開放された感じ。これで少しは

落ち着いて走れる区間に変わるかな。

程なく、淀川を越えて福島区から西淀川区へと入る。淀川を越えるまでは、国道上を

高速道路とかバイパス道路が通り、市内を網の目のように走る鉄道の橋梁をアンダー

パスするなど、その複雑さは何処に向かっているのかわからなくなるほど。淀川を

越えて、高いビルが姿を消し始めて、ようやく空が開放された感じ。これで少しは

落ち着いて走れる区間に変わるかな。

淀川に続いて、神崎川を渡ると大阪府から兵庫県尼崎市へと入る。

府県が変わっても市街地の中を進むのは変わらず。市の中心部(尼崎駅周辺)は

車の流れが滞りがちだったが、中心部を抜けると比較的車の流れは良くなる。

府県が変わっても市街地の中を進むのは変わらず。市の中心部(尼崎駅周辺)は

車の流れが滞りがちだったが、中心部を抜けると比較的車の流れは良くなる。

武庫川を越えて西宮市に入っても沿道の風景や、市の中心部では信号が多くて

車の流れが滞りがちになるのは変わらず。尼崎、西宮、芦屋と兵庫県東部の衛星都市を

通り過ぎて、いよいよ神戸市(東灘区)へと入っていく。神戸市に入って車の流れが

滞りがちになるかと思いきや、かえって車の流れが良くなっています。片側二車線の

外側に0.7車線ほどの余裕を持たせる形で道幅を広く取っていることで、路駐する車や

左折する車を起点に車が滞ることがない点が大きい。加えて、国道沿いは無電柱区間で

空が高く見えるのが走っていて気持ちの良い区間です。

車の流れが滞りがちになるのは変わらず。尼崎、西宮、芦屋と兵庫県東部の衛星都市を

通り過ぎて、いよいよ神戸市(東灘区)へと入っていく。神戸市に入って車の流れが

滞りがちになるかと思いきや、かえって車の流れが良くなっています。片側二車線の

外側に0.7車線ほどの余裕を持たせる形で道幅を広く取っていることで、路駐する車や

左折する車を起点に車が滞ることがない点が大きい。加えて、国道沿いは無電柱区間で

空が高く見えるのが走っていて気持ちの良い区間です。

梅田新道−(36分)→札場筋〔R171〕−(27分)→岩屋〔R43〕

● 寺町(尼崎市)

江戸時代、尼崎は阪神間唯一の城下町として栄えていました。

現在も、その城下町としての面影を思わせるような建物が、市内中心部である

阪神尼崎駅前に点在しています。この中でも代表的な歴史空間、それが寺町です。

11か寺が軒を連ね、国指定の重要文化財、7件をはじめ、県、市指定の文化財も

多く残されています。(下記リンク先より引用)

現在も、その城下町としての面影を思わせるような建物が、市内中心部である

阪神尼崎駅前に点在しています。この中でも代表的な歴史空間、それが寺町です。

11か寺が軒を連ね、国指定の重要文化財、7件をはじめ、県、市指定の文化財も

多く残されています。(下記リンク先より引用)

● 枡千(尼崎市)

尼崎中央商店街にある創業140年のかまぼこ屋さん。

かまぼこをはじめ、さつま揚げ、厚焼などの練り物を販売している。

店頭で売られる揚げたてのさつま揚げ、サイトにある練り物の画像などを見ると

ついつい食欲がそそられてしまいます。

昔は、こういった練り物屋さんをあちこちの街で見かけたもんやけどなぁ。

かまぼこをはじめ、さつま揚げ、厚焼などの練り物を販売している。

店頭で売られる揚げたてのさつま揚げ、サイトにある練り物の画像などを見ると

ついつい食欲がそそられてしまいます。

昔は、こういった練り物屋さんをあちこちの街で見かけたもんやけどなぁ。

● 西宮神社

日本に約3500社ある、えびす神社の総本社である。

地元では「西宮のえべっさん」と呼ばれる。

1月10日に行われる福男選び、正式には「十日戎開門神事福男選び」が有名。

当日は未明から多数の人が表大門の前に集合し、午前6時の開門とともに230m先の

本殿を目指して駆け出す。そして3着までにゴールした人間(待ち構えている神主に

抱きつくことが条件になる)が、その年の福男となる。

(決して、走る方にエントリーしたい訳ぢゃございません...笑)

地元では「西宮のえべっさん」と呼ばれる。

1月10日に行われる福男選び、正式には「十日戎開門神事福男選び」が有名。

当日は未明から多数の人が表大門の前に集合し、午前6時の開門とともに230m先の

本殿を目指して駆け出す。そして3着までにゴールした人間(待ち構えている神主に

抱きつくことが条件になる)が、その年の福男となる。

(決して、走る方にエントリーしたい訳ぢゃございません...笑)

【神戸市灘区(岩屋交差点)〜明石市(小久保交差点)】

|

| 2015/02/21 舞子公園にて 手前に見えるのは孫文記念館、洋館をアクセントに大橋を撮影して見ました。 |

大阪市から神戸市にかけての区間は「第二阪神国道」である国道43号線に対し、

「第一阪神国道」と呼ばれてきた。その国道43号線と合流するのが神戸市灘区の

岩屋交差点。左側から大量の車が流入し、車線構成が大幅に変わるこの交差点、

うちも含めて、不慣れな人にとっては少々怖いかも知れません。国道43号線が合流

してからは、片側三車線〜五車線くらいの広い道で神戸市街地を通り抜けていく。

「第一阪神国道」と呼ばれてきた。その国道43号線と合流するのが神戸市灘区の

岩屋交差点。左側から大量の車が流入し、車線構成が大幅に変わるこの交差点、

うちも含めて、不慣れな人にとっては少々怖いかも知れません。国道43号線が合流

してからは、片側三車線〜五車線くらいの広い道で神戸市街地を通り抜けていく。

国道2号線はJR三宮駅手前、三宮東交差点を左に折れる。

それまで通ってきた広い道から一旦離れ、ポートライナーに沿って片側一車線の

細い道で神戸港方面に向かう。急に道が細くなり、だいぶ格が下がった気がする。

元々、国道2号線は三ノ宮駅前を直進していたが、1962年に神戸港沿いに進む現在の

ルートに切り替えられた。余談だが、この変更により国道174号線の距離が

大幅に短縮され、日本一短い国道として生き残ることになる。また、元ルートのうち

神戸駅より西側は、現在国道28号線に指定されている。

それまで通ってきた広い道から一旦離れ、ポートライナーに沿って片側一車線の

細い道で神戸港方面に向かう。急に道が細くなり、だいぶ格が下がった気がする。

元々、国道2号線は三ノ宮駅前を直進していたが、1962年に神戸港沿いに進む現在の

ルートに切り替えられた。余談だが、この変更により国道174号線の距離が

大幅に短縮され、日本一短い国道として生き残ることになる。また、元ルートのうち

神戸駅より西側は、現在国道28号線に指定されている。

ポートライナー沿いに約700m走ると、浜辺通四丁目交差点で右折。

ここから神戸港沿いに良く整備された港湾ルート(浜手バイパス)を進む。この区間は

メリケンパークの近くなどを通り、都市高速の下を進む片側二車線から三車線の道。

国道43号線と合流してからは神戸市街を進むため、交通量、信号ともに多く、車の流れは

滞りがちだった。加えて、市街地と右へ左へと曲げられるため、国道ルートを純粋に

辿ろうとすると車線変更が激しく、道路事情を知らないと走りづらいルートである。

ここから神戸港沿いに良く整備された港湾ルート(浜手バイパス)を進む。この区間は

メリケンパークの近くなどを通り、都市高速の下を進む片側二車線から三車線の道。

国道43号線と合流してからは神戸市街を進むため、交通量、信号ともに多く、車の流れは

滞りがちだった。加えて、市街地と右へ左へと曲げられるため、国道ルートを純粋に

辿ろうとすると車線変更が激しく、道路事情を知らないと走りづらいルートである。

東尻池交差点で国道28号線(JR神戸駅方面/浜手バイパス完成前の旧国道2号線)を

分けてからも、これまでと変わらず片側三車線〜五車線の広い道で、都市高速の下を

進む区間である。須磨浦公園付近で県道と合流すると幅員が減少、片側二車線の道と

なり、ずっと空を隠し続けてきた都市高速も離れていく。バイパス道路の色が薄まり、

地べたを進む一般道の色合いが濃くなる。JR線と山陽電鉄に挟まれて進み、車窓の

左手には須磨浦海岸が見えてくる。須磨駅を過ぎると片側一車線になり、国道2号線

とは思えぬローカルな道路風景が続く。行く手には明石海峡大橋が見えてくる。

分けてからも、これまでと変わらず片側三車線〜五車線の広い道で、都市高速の下を

進む区間である。須磨浦公園付近で県道と合流すると幅員が減少、片側二車線の道と

なり、ずっと空を隠し続けてきた都市高速も離れていく。バイパス道路の色が薄まり、

地べたを進む一般道の色合いが濃くなる。JR線と山陽電鉄に挟まれて進み、車窓の

左手には須磨浦海岸が見えてくる。須磨駅を過ぎると片側一車線になり、国道2号線

とは思えぬローカルな道路風景が続く。行く手には明石海峡大橋が見えてくる。

|

| 海から見る明石海峡大橋 2017.08.13 名門大洋フェリー船上から |

瀬戸内海や、明石海峡大橋などを見ながら、国道2号線にしては長閑な風景が続いて

いたのが、明石市に近づくにつれて、徐々に市街地が現れるようになる。明石市は山が

海にせり出した場所にあり、平地が少ない場所を山陽電車やJRと併走しながら進む。

明石市中心部は片側二車線だが、この区間は短く、和坂交差点から再び片側一車線の

道となる。明石駅前を過ぎてからは市街地が途切れがちになり、新幹線の高架線が

近づいてくると西明石駅(小久保交差点)、ここで国道250号線を分岐する。

いたのが、明石市に近づくにつれて、徐々に市街地が現れるようになる。明石市は山が

海にせり出した場所にあり、平地が少ない場所を山陽電車やJRと併走しながら進む。

明石市中心部は片側二車線だが、この区間は短く、和坂交差点から再び片側一車線の

道となる。明石駅前を過ぎてからは市街地が途切れがちになり、新幹線の高架線が

近づいてくると西明石駅(小久保交差点)、ここで国道250号線を分岐する。

岩屋〔R43〕−(12分)→税関前〔R174〕−(11分)→東尻池〔R28〕−(21分)→舞子公園

−(4分)→狩口〔R28〕−(10分)→和坂〔R175〕−(3分)→小久保〔R250〕

−(4分)→狩口〔R28〕−(10分)→和坂〔R175〕−(3分)→小久保〔R250〕

● 瀬戸内魚料理 かねも(三宮)

淡路島に渡る前日、神戸に宿泊した際に立ち寄った居酒屋さん。

以下にある紹介文の通り、仕入れた魚を見せてから注文を受けるスタイルがうちの

お気に入りです。カウンター席以外はほとんど掘りごたつ風で、個室もあり。

ちょっと値段が張ります...(汗)。

以下にある紹介文の通り、仕入れた魚を見せてから注文を受けるスタイルがうちの

お気に入りです。カウンター席以外はほとんど掘りごたつ風で、個室もあり。

ちょっと値段が張ります...(汗)。

【以下、お店の紹介文】

毎日オーナーが市場で仕入れた新鮮な魚を桶に並べ、各テーブルにお持ちします。

お客様に見て選んで頂き、お好みに応じて塩焼き、煮付け、唐揚げ等に料理致します。

選び抜いた地酒、焼酎も自慢のひとつです。

毎日オーナーが市場で仕入れた新鮮な魚を桶に並べ、各テーブルにお持ちします。

お客様に見て選んで頂き、お好みに応じて塩焼き、煮付け、唐揚げ等に料理致します。

選び抜いた地酒、焼酎も自慢のひとつです。

● 須磨浦公園のカーレーター

皆さん「カーレーター」ってご存じだろうか。

車(car)とエスカレーター(escalator)を繋げた造語。

その名の通り、エスカレーターの上に固定されたゆりかごのような車で坂を上る

乗り物で、「日本一乗り心地の悪い乗り物」をコンセプトにしている点がユニーク。

乗場近くには「乗り心地を悪くするため、日々努力しています」との説明書きも。

車(car)とエスカレーター(escalator)を繋げた造語。

その名の通り、エスカレーターの上に固定されたゆりかごのような車で坂を上る

乗り物で、「日本一乗り心地の悪い乗り物」をコンセプトにしている点がユニーク。

乗場近くには「乗り心地を悪くするため、日々努力しています」との説明書きも。

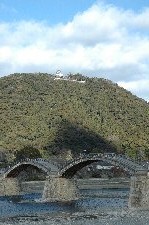

● 舞子公園(神戸市)

元は、明治33年に初の県立公園として開設された公園で、明石海峡大橋の建設・

開通にあわせて「台場跡」や「孫文記念館 (移情閣)」などの史跡が再整備された。

明石海峡大橋を間近に見える公園として、週末を中心に多くの観光客が訪れる公園

である。

開通にあわせて「台場跡」や「孫文記念館 (移情閣)」などの史跡が再整備された。

明石海峡大橋を間近に見える公園として、週末を中心に多くの観光客が訪れる公園

である。

● 人丸前駅(山陽電鉄)

日本標準時子午線である東経135度線が通過しており、ホーム上やや西寄りに

子午線を示す線が引かれている。全国で子午線が構内を通る駅はここのみである。

子午線を示す線が引かれている。全国で子午線が構内を通る駅はここのみである。

|

|

|

| 明石天文記念館前を通る「はまかぜ」 | 人丸前駅に停車中の山陽電車 | ホーム上に東経135度を示すラインが通る |

● 魚の棚商店街(明石市)

「うおんたな」と読む、明石市の台所的な商店街。

鮮魚店が多いのが特徴で、県外からの客も多く明石の観光地としても重要な位置を

占めている。過去にはマルハの創始者中部幾次郎の林兼商店などもあった。

とくに、海峡付近や播磨灘一帯で採られ明石漁港から水上げされた新鮮な魚介類を

「前もの」と呼び、「明石鯛」「明石蛸」を筆頭に活きの良さを売り物としている。

全長350mのアーケードの下に、特産の魚介類や練り製品、乾物などを扱う商店を

中心に100を超える店舗が軒を連ねており、名物の明石焼きの店も多い。

鮮魚店が多いのが特徴で、県外からの客も多く明石の観光地としても重要な位置を

占めている。過去にはマルハの創始者中部幾次郎の林兼商店などもあった。

とくに、海峡付近や播磨灘一帯で採られ明石漁港から水上げされた新鮮な魚介類を

「前もの」と呼び、「明石鯛」「明石蛸」を筆頭に活きの良さを売り物としている。

全長350mのアーケードの下に、特産の魚介類や練り製品、乾物などを扱う商店を

中心に100を超える店舗が軒を連ねており、名物の明石焼きの店も多い。

この区間のおさらい : 国道2号線|R2|大阪市