ここで紹介する画像は、ほとんど「南紀遠征」の日記にて大きな画像を見れます。

→ 「南紀遠征」の日記へ(12/8を見てね)

→ 「南紀遠征」の日記へ(12/8を見てね)

国道311号線は、尾鷲市と田辺市(正確には上富田町)とを結ぶ国道。

海沿いを走る尾鷲市〜熊野市の区間と、半島を横断する熊野市〜田辺市との

2つの区間に大きく分けることができます。ここで紹介するのは前者の海沿いを

進む区間。この区間は、若干道が狭くて走りづらい箇所がありますが、景色は

最高です。晴天時に海を見ながら走ったら、絶対に気分最高になれますよ!

海沿いを走る尾鷲市〜熊野市の区間と、半島を横断する熊野市〜田辺市との

2つの区間に大きく分けることができます。ここで紹介するのは前者の海沿いを

進む区間。この区間は、若干道が狭くて走りづらい箇所がありますが、景色は

最高です。晴天時に海を見ながら走ったら、絶対に気分最高になれますよ!

尾鷲市街地の南端、新矢の川橋西交差点から国道311号線に入ると、まず急坂で

八鬼山(やきやま)トンネルへの坂を上る。八鬼山トンネルは全長2300m、ここまでの

上り坂と合わせて、300番台国道としては走りやすく良く整備された道です。

八鬼山(やきやま)トンネルへの坂を上る。八鬼山トンネルは全長2300m、ここまでの

上り坂と合わせて、300番台国道としては走りやすく良く整備された道です。

良く整備されているからこそ、逆に以前は大変な道だったことが偲ばれます。

入り江沿いに紀勢線と並走する県道778号線がトンネル開通前の旧国道ルートと

思われます。更に遡ると、明治以前までの八鬼山越えは熊野古道の中でも厳しい

道だったようで、追剥ぎや狼の存在に怯えつつ急坂を進むルートは「西国一の

難所」とも呼ばれていたようです。

入り江沿いに紀勢線と並走する県道778号線がトンネル開通前の旧国道ルートと

思われます。更に遡ると、明治以前までの八鬼山越えは熊野古道の中でも厳しい

道だったようで、追剥ぎや狼の存在に怯えつつ急坂を進むルートは「西国一の

難所」とも呼ばれていたようです。

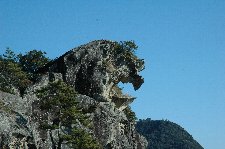

道が良いのはトンネルを抜けた九鬼付近までで、ここを過ぎると道は荒れ気味に。

九鬼、賀田と入り江になっている場所を底に、漁港と漁港の間を海岸線に沿って

山を越えていきます。その途中では、切り通し越しに綺麗な海を見ながら進みます。

古江町、賀田町では入り江が広く、山を上ることなく平坦な道で両漁港を結んで

いるのですが、逆に家が迫ってくるので、狭い道がしばらく続きました。

九鬼、賀田と入り江になっている場所を底に、漁港と漁港の間を海岸線に沿って

山を越えていきます。その途中では、切り通し越しに綺麗な海を見ながら進みます。

古江町、賀田町では入り江が広く、山を上ることなく平坦な道で両漁港を結んで

いるのですが、逆に家が迫ってくるので、狭い道がしばらく続きました。

|

|

| 賀田漁港にて | 綺麗な海岸線を楽しめる |

賀田を過ぎると、再び山を上って、熊野市に入ります。

熊野市に入って最初の集落(甫母)、ここは特に道が狭かったですね。

二木島の前後は、最近付け替えられたであろう整備された走り易い道でした。

二木島漁港を大きな橋で跨いでいるのですが、橋の上からは二木島漁港と、

二木島駅を通る紀勢線の列車を俯瞰することができました。

熊野市に入って最初の集落(甫母)、ここは特に道が狭かったですね。

二木島の前後は、最近付け替えられたであろう整備された走り易い道でした。

二木島漁港を大きな橋で跨いでいるのですが、橋の上からは二木島漁港と、

二木島駅を通る紀勢線の列車を俯瞰することができました。

そこからはこれまで同様、海岸線に沿って山にへばりついて進む道です。

新鹿漁港の手前で、道が細すぎて片側交互通行になっている所がありました。

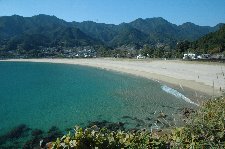

片側交互通行の地点を過ぎると眼下に美しい新鹿海岸が広がります。こんなに

美しい海岸は、これまで見たこと無い...というくらい美しかったです。

新鹿漁港を過ぎて、もう一つ山を越えると大泊。ここでR42とぶつかります。

新鹿漁港の手前で、道が細すぎて片側交互通行になっている所がありました。

片側交互通行の地点を過ぎると眼下に美しい新鹿海岸が広がります。こんなに

美しい海岸は、これまで見たこと無い...というくらい美しかったです。

新鹿漁港を過ぎて、もう一つ山を越えると大泊。ここでR42とぶつかります。

|

| 新鹿海岸 |

尾鷲市新矢の川橋西〔R42〕−(57分)→大泊〔R42〕

● 八鬼山越えルートで起きている問題

その熊野古道の八鬼山越えルートでは、世界遺産登録を推し進めた文化庁や

三重県、尾鷲市などの役人どもと、世界遺産登録に反対し続けた地権者との間で

現在もいざこざが起きているとのこと。八鬼山越えルートの樹木や、石に対して

とげとげしい蛍光色のペンキで役人どもに対する罵詈雑言が書き殴られていると

聞きました。その距離、およそ10km。環境を破壊することにより、世界遺産の

「危機リスト」に登録させ役人どもの面子を潰すのが目的と思われます。

三重県、尾鷲市などの役人どもと、世界遺産登録に反対し続けた地権者との間で

現在もいざこざが起きているとのこと。八鬼山越えルートの樹木や、石に対して

とげとげしい蛍光色のペンキで役人どもに対する罵詈雑言が書き殴られていると

聞きました。その距離、およそ10km。環境を破壊することにより、世界遺産の

「危機リスト」に登録させ役人どもの面子を潰すのが目的と思われます。

色々なサイトでその光景を見ることができますが、確かに酷い光景です。

こうした行為は決して許されるものではないですが、これだけの反対運動を

行う労力も相当なものですよ。裏を返せば、それだけ怒りが爆発しているという

ことで、世界遺産登録を強行に推し進めた役人どもにも相当な非があるはず。

こうした行為は決して許されるものではないですが、これだけの反対運動を

行う労力も相当なものですよ。裏を返せば、それだけ怒りが爆発しているという

ことで、世界遺産登録を強行に推し進めた役人どもにも相当な非があるはず。

● 九鬼漁港

ごくごく普通の漁港ですが、うちが立ち寄った時は午前8時過ぎ。

朝日を受けて輝く港がむっちゃ美しかった。釣り人の感じもナイスでしょ?

朝日を受けて輝く港がむっちゃ美しかった。釣り人の感じもナイスでしょ?

|

| 九鬼漁港にて |

● 猪垣

二木島付近で「曽根太郎次郎坂」という熊野古道の峠道とも交わります。

峠道の途中には猪垣という石垣の跡があり、行動範囲が広く何でも食べ尽くして

しまう猪の被害を防ぐため、昔から人々が累々と築いてきた石垣を見ることが

できます。猪垣は熊野古道の各所で見ることができますが、ここに残っている

のはその中でも最大級のものだそうです。石垣の苔むし具合が何とも歴史を感じ

させるもので、素晴らしい遺構でした。

峠道の途中には猪垣という石垣の跡があり、行動範囲が広く何でも食べ尽くして

しまう猪の被害を防ぐため、昔から人々が累々と築いてきた石垣を見ることが

できます。猪垣は熊野古道の各所で見ることができますが、ここに残っている

のはその中でも最大級のものだそうです。石垣の苔むし具合が何とも歴史を感じ

させるもので、素晴らしい遺構でした。

|

| 猪垣 |

● 紀勢線の列車を撮る

本文内でも書いていますが、二木島漁港を望む橋の上から、新鹿海岸をバックに

した場所から、紀勢線の列車を狙うことができます。

した場所から、紀勢線の列車を狙うことができます。

|

|

| 新鹿海岸をバックに走る「南紀」 | 二木島駅を通過する「南紀」 |

この区間のおさらい : 国道311号線|R311|八鬼山越え|熊野古道|新鹿海岸|世界遺産|曽根太郎次郎坂|猪垣|尾鷲市|熊野市